ブログ– category –

-

建仁寺四頭茶会

京都市東山区にある建仁寺は建仁2年(1202年)、栄西禅師を開山として建立されました。『喫茶養生記』を著した栄西禅師開山の建仁寺では、いにしえから行われてきた禅院茶礼「四頭茶会」が今も毎年4月20日、栄西禅師の誕生を祝う開山降誕会で行われます。... -

社交所としてのチャイエビ

イランでもありましたが、チャイエビには男性しか入れないチャイエビがありました。 男性だけの社交所なのです。 地方に行くほど昔のなごりは残っているのです。(2014-04-18) -

イースターのテーブル

イースター(復活祭)は、長い冬が終わり春を告げる日、春分の後の最初の満月の次の日曜日に祝います。今年は4月20日です。 黄色や、白の花を飾り、子孫繁栄をイメージするニワトリやウサギの置物を飾ってご馳走を食べる日でもあります。 ホットクロスバ... -

インスタント擂茶

擂茶の歴史は古く、三国時代からあったとされます。ある年の夏は久しく雨が降らず、日照りが続き疫病が流行りました。劉備の命により曹操軍を討つために行軍していた張飛軍も、多くの兵が下痢吐き気に苦しみ、進退窮まっていたところ、地元の老医師が擂茶... -

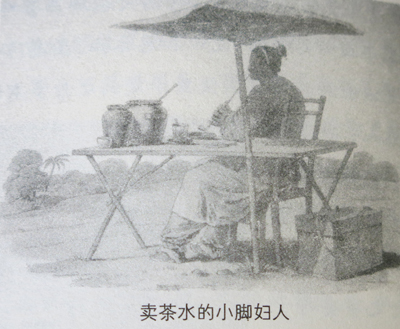

ジョージ・マカートニーの『乾隆英使覲見記』

1783年6月、乾隆帝80歳のお祝いのため、イギリス初の使節団が船から中国大陸を目視するところから、『乾隆英使覲見記』は始まっています。 使節団の目的であった通商を開く要求を通すことはできませんでしたが、随行した画家が描いた作品は、中国の現状を... -

チャイエビ(CAYEVI)

チャイエビとは、茶館のことです。 喫茶店ではなく、茶館としたのは、昔の中国茶館のように、お茶を飲むだけの場所ではなくいろんな用途に使われる場所でもあるからです。 (2014-04-14) -

シュミット

シュミット(ゴマ付きパン)屋台はトルコのあちこちで見かけました。 もちろんリゼでも。 いつか誰かが買ったのを分けてもらった時は、屋台のシュミットって美味しいなぁと思いました。 でも旅行中は規則正しく食事が出てくるので、おなかがすいて食べたい... -

リゼのティーポット

公園というほどの広いスペースではありませんが、リゼの街中のベンチなどが置かれたちょっとした空間にティーポット像はたっています。 黒海を背景にした青いティーポットです^^(2014-04-12) -

再びリゼ繁華街へ

茶摘みバサミを買いたいという人のリクエストに応えてリゼの商店街に向かいました。 ランチを食べたところとは違う地区です。 が…、あったというはずのお店は見当たらず、時代の変化スピードを惜しみつつ、移動するのでしたorz(2014-04-10) -

チャイクールチャイミュージアム その4

チャイミュージアムには今でも使われていそうなチャイの道具が展示されていました。 ここで、教えてもらったチャイダンルック(トルコ式2段ティーポット)を使ったチャイの入れ方をひとつ。 上のポットにチャイバルダック(チャイグラス)1杯分くらいの...